|

2013年8月16日11时05分,光大证券股份有限公司(下称光大证券)在从事自营证券买卖业务时,交易员分析判断180ETF出现套利机会,而用交易软件发出买单,但由于交易先天存在设计缺陷,被匆匆投入使用时未经充分测试,导致光大证券的账户自动巨量买入180ETF成分股,实际成交72.7亿元。

所谓ETF,指交易型开放式指数基金或称交易所交易基金(Exchange Traded Funds),是一种在证券交易所上市交易的开放式基金。ETF代表一揽子股票的所有权,申购赎回ETF时,必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。ETF的交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数包含的股票的加权值基本一致,但是在实践中又会有所偏离,因此机构投资者往往用软件测算ETF的市价和基金单位净值之间的细微价差,并随时自动进行交易以套利。光大证券买入的上证180ETF涵盖了上海证券交易所约2/3的股票特别是蓝筹股。据证监会事后测算,经测算,180ETF与沪深300指数在2013年1月4日至8月21日期间的相关系数达99.82%。所以光大证券巨资的投入带动了沪市指数整体暴涨。

16日上午的事故发生后,光大证券的交易员根据公司《策略交易部管理制度》中关于“系统故障导致交易异常时应当进行对冲交易”的规则,开始进行对冲。11点30分休盘后,该公司高级管理人员就如何处理过多买入的股票紧急磋商。因为当前的交易T+1规则禁止在股票买入当日卖出,所以为了对冲之前巨额误买的损失,他们改用卖空股指期货合约的方式将和已买入的ETF包含的成分股转换为ETF基金并卖出。14时22分,光大证券公告,确认系统出现问题。14时22分以后,光大证券继续卖空股指期货合约。

之前11时59分,光大证券董事会秘书在对事件并不甚了解的情况下,向记者否认市场上关于光大证券自营盘70亿元“乌龙指”的传闻。12时13分,董事会秘书向记者表示需进一步核查情况,要求删除文章。但此时该文已无法撤回,于12时47分发布并被其他各大互联网门户网站转载。

8月30日,中国证券监督管理委员会(下称证监会)发布《光大证券异常交易事件的调查处理情况》(下称《处理情况》),称光大证券“采取了错误的处理方案,构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为”,决定没收其违法所得8721万元,并处以5倍罚款,罚没款金额总计5.2亿元。对从事对冲交易的四名高管分别给予警告,罚款60万元,这四人同时被宣布终身禁入证券和期货市场;对董事会秘书责令改正并处以罚款20万元。《处理情况》还宣布停止光大证券从事证券自营业务(固定收益证券除外),暂停审批光大证券新业务,责令光大证券整改并处分有关责任人员。“对于投资者因光大证券内幕交易受到的损失,投资者可以依法提起民事诉讼要求赔偿”。11月1日正式做出的证监会行政处罚决定书[2013]59号和[2013]60号虽然更多叙述了当事人的申辩理由,但对前述处罚决定依样画葫芦地做了重复。

该处罚意见出台之快、惩罚之重,再次震撼了市场。但是,面对这场前无古人的“极端个别事件”(证监会语),法律人应该认真审视其中反映的特殊性和普遍性制度问题。在群情愤愤之余,大众为重罚拍手称快之际,本文想“不合时宜”地对之做出些质疑。毕竟,对法治的追求,而非单纯的“严打”,才是证券市场的长治久安之道。本文的观点固然未必是真理,却至少有助于从多角度思考这种新型复杂案件。

下文将分别从不同的行为类型角度(操纵市场、虚假陈述、内幕交易)阐述光大证券是否涉嫌违法。值得注意的是,光大证券涉嫌的这三种行为能否有效被归责,实际上是互为表里的。如果能认可光大证券不存在操纵市场、虚假陈述,那也将是认定光大证券没有义务在对冲交易前对市场进行披露的一个重要理由。

一、 光大证券对其造成的市场波动应当承担责任吗?

不容否认,由于光大证券公司自身错误的大单买入,导致市场整体在短期内非正常地、出乎预期地上涨,其后又由于先期的上涨缺乏合理性基础和长期性理由,而迅速跌落,引发波动。但这并非是光大证券在出于故意的主观心态而有意制造虚假的市场价格和成交量信号来诱导其他投资者跟进,而是并非符合其本意和自身利益的行为所致,更不用说组织、策划、促使这一事件发生。只是光大证券用真金白银给自己和市场开了一个昂贵的玩笑罢了。

对于市场投资者来说,他们当时看到的情景是市场整体的莫名上涨而不知晓市场上涨的背后原因,其不存在对光大证券的错误信赖,所以当时出现了交易所系统出现问题、T+0政策将出台、优先股政策将出台等多种版本。虽然证监会指责光大证券董事会秘书当日“在对事件情况和原因并不了解的情况下,轻率地向记者否认市场上光大证券自营盘70亿元乌龙指的传闻”,但这只是对市场波动的诸多原因做了一项排除,并不构成投资者对市场波动原因产生合理信赖的基础,更不用说基于对光大证券的信赖(对该表述的分析详见第四部分)。退一步而言,就算投资者想从光大证券处“讨一个说法”,该公司13时公告的“重要事项未公开,8月16日下午停牌”也足够警示下午的投资者了。

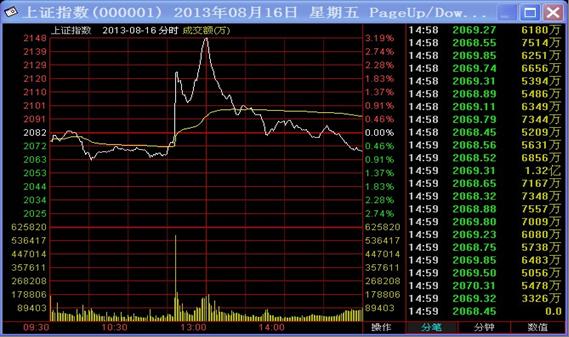

特别值得注意的是,交易软件可以清晰地显示,16日上午因为光大证券的巨量买入,上海证券交易所综合股价指数(简称上证综指或上证指数)在极短时间内从11时06分启动,在K线图上通过一个几乎笔直的上涨,到11时08分达到全日最高2198点,这时基本上没有其他买入资金。由于一些投资者见机抛盘,11点17分达到区间最低点2102.5点,但由于更多投资者在市场传言误导下,错误地认为11时06-08分的上涨是重大利好或类似原因所致,更多资金开始买入,上证综指11点18分开始反弹,11点30分上午收盘之际逐渐达到2146点。

图 8月16日上证指数K线图走势

不能不说,11时06分至17分的一起一落已经充分反映了证券市场固有的风险与无常,所以后来入市的资金如果仅仅强调对第一波上涨的信赖,依据不是很充分。有论者指出:11点一刻出现的“收市后公布优先股试点方案”的传闻的制造推动者才是真正的操纵者,否则“或许光大证券买入行为导致的结果只是稍纵即逝的脉冲电波而已”。 下午开盘后,面对一路大幅下滑的上证综指还继续入市的,虽然能以“波段性调整”自解,却更谈不上是对此前上涨的合理信赖。

所以,当市场由于投资者看不见的原因整体发生反常上升时,投资者不是理性地“低买高卖”,而是盲目相信“误以为政策面有重大利好”追涨,自身不无责任。他们不能说既然这波动背后的原因实际上是光大证券的一次无心之失而索赔。如果市场波动是因为一个人中了七十亿元的彩票而盲目地购买了大量ETF成分股,难道也能因此追究他操纵市场的责任么?尽管实际行为模式不同,但在外人看来,都是市场背后看不见的原因,对投资者可能的交易决策影响完全是一样的。

如果要说投资者并不盲目的话,那便是如《中国证券报》指出,那是因为他们(包括股评家)在连续低迷的市场环境下,“理性”“认为政府又要干预股市了,于是纷纷跟进”,“这是多年形成的条件反射。市场之所以出现这样的连锁反应,根本原因在于少数有政府背景的大型机构(如汇金、社保等)经常性的干预股市。从监管的角度看,缺少约束这些国家队行为的规则”。 换言之,光大证券的“罪过”实际上是不慎“客串”了政府资金的角色而又无意继续假戏真做。

总之,本文反对有律师认为的光大证券既然“确实给投资者造成市场行情迅速回暖的强烈错觉”,则“投资者的损失和光大证券的行为,有因果关系”,“可以索赔”,甚至提出索赔金额可以有153亿元。 证监会认定光大证券不构成违法的操纵市场行为,已经打破了侵权责任四要件(行为、过错、损失、因果联系)的第一环。损失得赔的必要前提是存在证券违法行为,既然没有违法行为,则皮之不存,毛将焉附。仅仅由于“市场剧烈波动被迫部分平仓了”的投资者也不能像某些律师说的那样可以索赔。投资者们虽然无辜,也不过是再次验证了的资本市场变幻莫测的风险罢了。与光大证券事件几乎同时,中石油四高管和原董事长蒋洁敏由于违法乱纪而被查,恶行似乎甚于操作软件没选好,并导致石油股大跌,难道投资者也能叫他们赔偿么?

二、光大证券的行为构成内幕交易么?

(一)公司本身不应是内幕交易人,期货和ETF并非内幕交易的对象

光大证券误买巨量ETF成分股后,公司有关高级管理人员经过协商,紧急商定卖空股指期货合约、转换并卖出ETF对冲风险。虽然《证券法》没有直接涉及ETF,但第二条规定“政府债券、证券投资基金份额的上市交易,适用本法”,卖出ETF的行为属于《证券法》规定的证券买卖行为,而可以就此讨论相关法条的可适用性。

《处理情况》指出“光大证券知悉市场异动的真正原因,公众投资者并不知情。在此情况下,光大证券本应戒绝交易,待内幕信息公开以后再合理避险。光大证券在内幕信息依法披露前即着手反向交易,明显违反了公平交易的原则”,“构成内幕交易”。59号处罚决定书指出该信息“可能影响投资者判断”。

这番话似是而非,不符合法理。试问光大证券究竟是基于何种法律身份,而必须确保不影响与之同场逐利的投资者的判断?为何其要对自己作为普通证券投资者实施的合法买卖行为而产生向公众披露的义务?虽然该交易数额巨大,但不涉及收购上市公司等法律规定必须披露的情形(更多讨论见第四部分)。

各国已经普遍禁止了内幕信息的知情人和其他用非法手段知道内幕信息的人利用内幕信息进行交易。但是为何禁止内幕交易?其本质并不在于营造完全客观平等的市场信息环境(例如,一个人在看球时偶然听到(overhear)了前排的某公司董事长和人谈及的内幕信息后,据之进行的交易,并不构成内幕交易)。即使在证券法最为发达的美国,原则上不存在一般性的规则来禁止任何拥有内幕信息的人进行交易,而是以交易者另外违反了特定的义务为追究法律责任的前提。这些义务通常是交易者对信息源公司所负的受信 (fiduciary) 义务,或者是由于非法盗用了信息而产生了责任。

诚然,美国内幕交易法的一个特殊背景是作为基本法律依据的证券和交易委员会10b-5规则本身确立的是反欺诈交易制度,内幕交易禁止由此衍生而出,所以欺诈成为了责任认定的一个要素。中国《证券法》成文法尽管没有直接提及欺诈要素,其规定在内幕信息公开前,相关主体不得利用内幕信息,也是有所为有所不为的,而不宜被认为只是机械禁止任何接触重要内部信息者在信息公开前就进行交易。

从法理上考察,禁止特定主体实施内幕交易的深层次依据应当是:尚未公开的重大信息本身是一种财产。基于职位、委托或信任而获得该信息者被法律对施加了特殊的、外部主体所不需承担的受信义务,法律禁止其使用此类信息为自己谋利(亦可以说,信息拥有者如果足够理性,也会事先与其他信息接触者明确约定,令其不得从事此类交易)。进一步地把这种受信义务从公司特定职位拥有者扩展到信息获得者和信息来源之间的关系上,就构成了美国最高法院现在认可的盗用理论,即任何主体都不能利用从任何具有信任关系的信息源处获得的信息,进行违背信息提供者本意的交易。

在公司层面,关于公司的内幕信息是公司的合法财产。所以凭借职位或工作关系或非法手段获得信息的人无权擅自使用这些信息来为自己牟利。这也是为何包括我国《证券法》《期货交易管理条例》的规定在内,公司本身一般不被视为内幕交易的行为人。

更确切地说,在本案情境下的光大证券公司和任何二级市场投资者一样,利用关于自身的信息来避险乃是天经地义的事情。2005年台湾富邦公司、日本瑞穗公司在发生在指令输入错误的乌龙指事件后,都随即采取了抛售的做法。2008年法国兴业银行有交易员实施了重大交易欺诈、伪造头寸,银行核查确认后,在告知法国中央银行行长、审计委员会和法国金融市场管理局的情况下,对该案中的头寸紧急平仓,整整抛售三天,平掉全部头寸后,才停牌和公布欺诈案事实及公司因此导致的损失情况。“从国际上类似案件的处理来看,在发生错单后的对冲交易是正常做法。财新记者咨询了几位供职于国际投行的银行家、交易员,他们均表示此类做法在海外一般不会被定性为内幕交易。”光大证券的任何高管、董事或其他内部人不是为自己的利益从事了对冲交易,而是为了光大证券公司进行了正常避险交易。他们没有错。如果董事、高管不这么做的话,反而涉嫌没有忠实勤勉地为股东利益工作,而违反了《公司法》的有关要求。

金融公司包括光大证券的通行内部风险管理办法规定的对冲交易制度,也正是此次事件发生的根源。证监会做出此次处罚实际上把整个金融交易业都放置入了一个非常不安定的局面,即股票、期货等多种金融商品自营业务中通行的对冲、套保、套利交易实施时,只要被对冲的目标交易规模稍大一点、不至于被认为对市场毫无影响,则后续对冲交易都有可能被认定为内幕交易。这是滑稽的。

另外,我国《证券法》第76条规定:“证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券”实际上还多施加了一重限制,即只有买卖“该公司的证券”才构成内幕交易。而在本事件中,涉及内幕信息(“光大证券错误地买入了大量各类股票”)的公司最多只有光大证券自身,光大证券在期货指数合约市场的卖空、在证券现货市场卖出对应一揽子股票的ETF(而非光大证券本身的股票),显然不符合第76条的规定。

证监会的59号处罚决定书避开《证券法》第74条对内幕信息交易人的详尽列举和第76条的行为模式界定,而径称“光大证券是《证券法》第二百零二条和《期货交易管理条例》第七十条所规定的内幕信息知情人”,是用结论代替分析推理,是跳过了小前提(光大证券是内幕交易人),直接用大前提(内幕交易人该罚)得出了结论(光大证券该罚)。因为这两条都位于罚则部分,未规定何等主体是内幕信息知情人,而是直接规定了对知情人的内幕交易如何处罚。

在讨论处罚时,证监会决定对16日上午交易员自行从事的对冲交易不予处罚,而对下午公司高管实施的同种行为予以处罚,理由是下午“知道是自身原因,对市场有影响”。但上午的交易员并不生活在真空中,他们同样“知道是自身原因,对市场有影响”,且在交易后就向部门总经理(此人因为参与下午的交易而被证监会宣布终身市场禁入)做了报告。这种区别对待也违背了证监会自身的逻辑。交易员和高管决定对冲时,都不是为个人利益,而是为公司利益,是公司管理制度中关于“系统故障导致交易异常时应当进行对冲交易”的规则之延伸,上下午的行为是同样的性质。本文认为,认同上午规模较小的“交易策略”行为才是正确的做法,反映了证监会对“市场创新本身的避险功能”应有的重视。对下午行为的处罚实际上过多考虑了政治方面的因素如照顾投资者情绪。

(二)延伸分析:为何光大证券的员工不能就此从事内幕交易

为深化对内幕交易法律之功能和价值的理解,我们可以考虑这样的情境:假设光大证券的员工利用这些信息同日在期货指数市场卖空、在现货市场自行卖出相关股票,这可以说构成内幕交易(尽管严格按照我国《证券法》第74条、76条,还是不构成),但法理何在?或者说,为何要禁止他们从事此等内幕交易?

这不是由于他们将因此“对不起”市场上的其他投资者,而是由于他们会因此“对不起”光大证券。作为公司内部人,员工对光大这个信息来源(雇主)负有一定的义务,他们由于在光大的职位而获得了相关内幕信息,故不能擅自利用这个信息来谋利。但光大证券对其16日上午买入的股票所的发行人及其股东并不负有什么义务,股票买卖人和目标国内公司的义务链条无法贯通。故而光大证券的员工的内幕交易无所谓对其他投资者不公平,但他们由于违背了来自光大对其的信任(令其知晓内幕信息)并与雇主产生竞卖同一股票的利益冲突,而必须承担法律责任。

与此可比的是美国1980年Chiarella案。虽然美国的法律规则不可以直接在中国适用。但是美国证券市场和法律公认在全世界最为成熟,内幕交易案例众多且经过了美国证券和交易委员会、多个联邦巡回上诉法院和联邦最高法院的反复拉锯与推敲,相关法理成熟,学术基础和逻辑思路清晰,当事人的权利保护得到了较好的平衡,具有适用上的普遍性价值。美国联邦最高法院在Chiarella案判决中的多数派意见认为被告只是个偷看金融敏感信息后从事证券交易的印刷工,与证券发行人无涉而不构成内幕交易,但大法官Burger的少数派意见强调被告所在的公司是发行人的敏感信息印刷业务的受托人。少数派意见逐渐演化成盗用理论,1983年Newman案中,被告购买了其雇主所准备并购的公司的股票。1997年O’Hagan案中,被告是一名律师,他购买了其所在律师事务所的客户拟购买的公司的股票。 两案被告均由于违背信息来源对他们的信任,并形成了竞买/竞卖关系和利益冲突而被定责。在相反的情形中,一家投资银行受客户的委托而调查了一家公司,并在谈判中获得了非公开的重要信息。后来客户放弃了相关计划,法院认为投资银行利用此等秘密信息去买卖目标公司的股票,也不需要承担内幕交易方面的法律责任。

(三)商战中“损人利已”的允当性

可能有不少人认为光大证券的做法不合理,有“自己办砸了事,还损人利己”之嫌,在道德上有可谴责性,在法律上亦因此值得惩罚。那不妨设想这样的情境:甲公司每年的原料进货量占了全市场的很大比重,今年其进货后,因管理不善,原料在仓库中全部毁损,如果甲公司公开宣布此消息后再重新进货,由于会严重打破原有的市场供求平衡,必然会导致原料价格大涨,所以公司秘而不宣,只是悄悄进货了事。这种行为虽然会导致其他需要进货的公司不能像往年那样正常获取原料而遭受损失,但在商言商,恐怕没人会谴责甲公司为自己谋利的做法不道德。那为何在资本市场上就该不一样了呢?同场逐利者影响受判断、受损,必然就该导致行为人被罚么?光大证券如果拒绝对外透露任何关于自身在在8月16日或任何时日的合法交易情况的具体信息,在法律上是无可指摘的。

再换一种情境,假设光大证券和“光小公司”一向是竞争对手,股价此起彼伏、互为消长。光大证券股价下跌,通常伴随着光小公司股价上升。那如果光大证券的董事会和高管在得悉将导致本公司股价下跌的情形(包括他们自己的责任所产生的情形,如经营不善、发生丑闻等),则光大证券(包括董事、高管)能否通过购买“光小公司”的股票来对冲风险呢?一般来说,无论是基于法律还是情理,各国目前都不禁止光大证券及其董事、高管如此操作。 因为股票买卖人并未直接利用涉及“光小公司”的信息,也没有损害“光大证券”的利益。

诚然现实中,很少有光大光小这样的股价对应关系。但是,股票市场和股指期货市场却在很大程度上符合这种对应。本案中,光大证券预期股市大盘会回落,于是在股指期货市场卖空。

(四)光大证券违法所得计算中的疑云

证监会认为8月16日13时至其披露相关信息的14时22分,光大证券卖空股指期货合约,“获利”约7414万元,同时转换并卖出基金,规避损失约1307万元。两项合计8721万元,并根据这个数据做出了5倍罚款的决定。

通常的证券内幕交易获利方式分为两种:一是低价买入,在利好内幕信息公开后高价卖出,此时会有账户资金的实际增值;二是在利空内幕消息公开前卖出避损。后者较为复杂,因为涉及到以何时点来界定内幕交易人所躲避的损失大小。而期货内幕交易获利方式一般是通过在开仓后利用有利的结算价进行交割或平仓,例如在高价卖出合约后,又于内幕消息公开后低价买入同一合约。

59号处罚决定书已然提及被处罚人辩称“证监会对于违法所得的认定没有法律依据,而且存在计算错误”。但令人遗憾的是,证监会仍然未对此做出回应。在公开渠道也无法了解具体计算方式,笔者对“计算错误”部分难以评判。但不论如何计算,内幕交易的获利避损都必然涉及止算点,如是16日当日的收盘时间还是其它时点。截至证监会8月30日做出处罚时,光大证券持有的大量头寸尚未实际交割,所谓的违法所得大小必然是根据一个时点的价格和持仓成本的差计算出的(其实在学理上,以浮盈计算内幕交易违法所得也是值得讨论的)。法律法规规章对此时点的确定不曾有细化规定,执法者不宜认为答案显而易见而略过不谈。

此外,本事件比普通的股票内幕交易复杂得多。光大证券实际上是在开创性地尝试跨金融市场地“堤内损失堤外补”,且显然没有补足。8月16日收盘时,光大证券因为过多买入股票的直接损失为1.94亿元(不含因为失误造成的自身股票市值的损失)。 认为光大证券利用自己“错误买入大量股票现货”之信息卖出ETF和期货合约这一涉及三种金融商品的交易等同于针对同一种股票的内幕交易,并非不可以,但在计算“违法所得”时,有必要做更多分析。

综上,证券二级市场投资者有权利用自身知悉的、不涉及违法活动的内幕信息而进行相应的证券交易操作。在错误买入股票后,有权不做披露而径行卖出或在期货市场等进行对冲,无论数额大小。在现行中国法律下,认为这构成内幕交易而应被禁止是没有充分依据的。

三、如果光大证券的行为构成内幕交易,投资者是否可以索赔?

无论本文如何立论,证监会确实已经认定了光大证券构成内幕交易。《证券法》76条第3款规定“内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任”。但是,最高法院还没有通过司法解释为受理内幕交易的民事索赔案件铺平技术之路。即使最高法院通过司法解释用比照诱多型虚假陈述的方式来赋予买后被套型的内幕交易相对人损害赔偿权,从法理上讲,如何追究内幕交易的民事责任也是争议多多。

首当其冲的问题是,谁是内幕交易的受害人?是交易的相对方么?这个看法存在先天缺陷。因为与不实信息披露、操纵市场的受害人不同,内幕交易的相对方并不是由于知晓、信赖内幕交易的相对人而做出交易决定的。而是本身已有买卖的打算并发出了价格确定的买卖指令,只是碰巧被匿名的交易所系统撮合给内幕交易人罢了。而且,由于内幕交易人的加入,交易相对方还增加了,已经走上了既定轨道的内幕交易相对人所获得的成交价格可能还更为有利。在交投不是足够清淡时,抱怨“倘若没有那个内幕交易人,我这笔交易就不会达成”,显然不够有力。16日下午上证综指大体上一路向下,这时候还“迎难而上”的股票和股指期货买方未必能尽归咎于抛盘的光大证券。此外,由于11点一刻之后的大涨不是光大证券的买盘造成的,追涨的投资者高位被套几乎是必然的。即使光大证券置本公司股东利益而不顾、不进行对冲,上证综指必然还是会下降,会使会有投资者因此受损。

是与内幕交易人同向的交易者么?他们在一定程度上面临着内幕交易者的价格竞争,而可能因此遭受了一定损失,例如导致可能因此获利的交易未遂。但这些交易者由于只是存在着不可捉摸的机会损失,而一般不被视为主要的内幕交易受害人。

法治先进国家的司法实践也认为,总体上内幕交易本身给投资者造成的损害很小,交易和损失之间的因果关系是值得怀疑甚至可谓不存在的。美国联邦最高法院曾指出:“在许多情况下,在内幕交易行为和外部投资者的损失之间可能不存在因果联系。在某种意义上,市场价格波动以及投资者们不可避免地要根据不完全、不正确的信息行事,市场上总有输家和赢家”,故其在后来的O’Hagan案中索性不提内幕交易是否给投资者造成了实际损失,而是谈论内幕交易对公众信心、市场效率、流动性等可能造成的外部成本。

其次,就算内幕交易给投资者造成了损失,则要求光大证券就内幕交易行为进行赔偿的,最多是股指期货合约和ETF的买方,而与广大普通股票的购买者无缘。一名因为16日下午高价买入股票受损而试图起诉光大证券的广州股民的律师也承认,所谓内幕交易与他的委托人受损无关。所以他提出的是侵权之诉来追究“采用有设计缺陷的交易系统及其高管的不实言论”。但这种逃避具体的证券法律规则、试图通过一般民法原理来模糊处理的尝试,显然也难以奏效。

四、光大证券是否构成虚假陈述并产生赔偿责任?

(一)针对光大证券自身股票的责任

《证券法》第76条规定:上市公司的“信息披露资料,有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人、上市公司应当承担赔偿责任;发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司,应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。”

光大证券董事会秘书作为负责信息披露的高管在不知情时,如果表示暂时无可奉告,并不构成自身和公司的责任(因为距离事发时间还相当短暂)。但他在公司事实上已经犯了重大交易和投资错误并即将蒙受巨大损失的情况下,未经调查核实,主动“轻率”否认市场上对公司的不利传闻,可以说错误抬高了投资者对公司的合理预期,而构成不当披露(广义上可归属为虚假陈述)。董事会秘书本人虽无直接或间接故意,但是的确存在过失。公司和他个人都将对由此造成的投资者损失承担连带赔偿责任。

不过需要注意的是,本次事件中,该不当披露并不会对光大证券的股票购买者造成损失。8月16日上午11点半交易所正常休市,证监会认定光大证券董事会秘书是在11时59分左右向记者否认,误导信息在12时47分发布。但13点股市开盘时,光大证券已经申请停盘,14时24分承认套利系统出现问题,直到20日才重新开盘。所以董事会秘书的不当披露做出后,投资者即使被那个信息误导,也要到20日才有机会买入股票,而此时市场已经周知事件真相。

最高法院2003年《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定:投资人具有以下情形的,法院应当认定虚假陈述与损害结果之间存在因果关系:(一)投资人所投资的是与虚假陈述直接关联的证券;(二)投资人在虚假陈述实施日及以后,至揭露日或者更正日之前买入该证券;(三)投资人在虚假陈述揭露日或者更正日及以后,因卖出该证券发生亏损,或者因持续持有该证券而产生亏损。——所以,只有在11时59分甚至12时47分(虚假陈述时间)之后、14时24分(真相揭露时间)之前买入光大证券的股票(与虚假陈述直接关联的证券),并在14时24分之后卖出且产生亏损的投资者才能向光大证券及其董事会秘书求偿。但事实上11时59分到14时24分之间没有任何涉及光大证券股票的交易发生,索赔也就无从谈起了。

所以,光大证券董事会秘书的行为可以说构成虚假陈述或信息误导并可能引发民事赔偿责任,但在本案中不会令光大证券自身的投资者实际产生损失,也就不会有赔偿责任。

(二)针对证券市场整体的责任

值得注意的是,《处理情况》和60号处罚决定书均认为光大证券董事会秘书的行为触犯了《证券法》第78条第2款“禁止证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员,证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员,在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导”。也就是说,证监会认为其言行是对市场整体的扰乱。但这一法条的适用是不正确的。

首先,第78条虽然明确列出了证券公司,实际上是将之视为证券市场中介机构来看待的,所以全条3款都没有涉及证券市场最重要的信息披露主体:发行人和上市公司,也没有涉及投资者。而光大证券此番出事的是自营部门而非承销或经纪部门,其地位和任何二级市场投资者并无区别。公司董事会秘书的否认对市场的影响力不会因为公司碰巧还是“法制观念应该更强”的证券公司而有所增加。否则每一个上市的证券公司的年报中出现虚假陈述,都能适用这条了。第78条第2款在此的适用性,是典型的似是而非。

其次,光大证券在此事件中只是普通投资者,本无就自身投资行为向其它投资者进行披露的义务。即使造成再大的市场波动,其也没有对其操作进行披露的法律义务。《证券法》第67条规定的临时披露制度针对的是可能对本公司股票的真实价值和交易价格产生较大影响的重大事件。尽管七十多亿元的股票购入可以说符合“重大投资行为”,但由于16日下午开盘前光大证券已经停盘,只要其在复盘前(向本公司股东和潜在的本公司股票购买者)公告此信息,就不违反法律。

无疑,如果光大证券有意通过巨额的买入和卖出来人为造成市场波动而牟利,则可能构成操纵市场。但本事件并非如此。其对“乌龙指”的否认是否由此引发附随的澄清义务也值得讨论。因为这个否认在一定程度上并不失实,毕竟这的确不是涉及数字或文字输错的传统乌龙指(fat finger,英文原词的字面意思是“胖大的手指头”触碰了本不想触碰的按键)行为。

要说一个公司的行为足够影响市场时,就该对此披露,是没有法律根据的,因为投资活动实际上是公司自身的经营战略和商业机密。在美国,由于对冲基金屡屡引发市场波动,而引发了要求对冲基金加强披露的呼声。耶鲁法学院教授梅西就此指出:对冲基金的经营战略是它们的合法财产,就像微软的代码一样。对其操作信息要求其进行信息披露缺乏法理依据。

此外,证监会于此适用第78条虽然满足了对该董事会秘书行政罚款二十万元的条件(《证券法》第207条),却也宣告了投资者在《证券法》找不到对应的民事赔偿责任条款。在中国的实践中,此类授权条款的存在是法院受理相应案件的绝对前提。

五、应当如何合法合情地处理光大证券事件

本文无意于为光大证券开脱。事实上,笔者一贯反感国企中普遍存在的粗枝大叶式的管理和内控。“这一事件暴露了光大证券在内部控制、风险管理、合规经营等方面存在很大问题”(《处理情况》),不过是冰山一角罢了。光大证券策略投资部前总经理事后也指责公司之前无视他的建议,计算机和风险管理力量的配置没有跟上前台投资的步伐,机制是落后的。 笔者的亲朋中也有作为散户追高受损的。证监会从这个角度出发,停止光大证券从事证券自营业务(固定收益证券除外),暂停审批光大证券新业务,责令光大证券整改并处分有关责任人员,是正确和必要的。强烈谴责光大证券这么大一个国企还会因为软件出错而给自己的终极所有人(人民)和市场投资者闯这么大祸,也是理直气壮的。

但是,出错不等于违法,公权力追究行政责任,必须有法律法规规章的依据,且不宜随意扩张解释;民事责任的追究则必须有法定的请求权基础。证监会对内幕交易的认定值得商榷。有律师说的“无论光大证券的行为如何定性,民事赔偿责任都免不了”,则近乎民粹。

本文虽然持不同于证监会的观点,并在笔者与多名学者交流时获得了认可,但笔者也对证监会在此次执法中的偏差表示理解。毕竟,“光大证券案件不同于一般的内幕交易案件,在我国证券期货市场没有先例,涉及跨市场交易,属新型案件”(《处理情况》)。笔者也并非不懂得、不理解“讲政治”之人。在证券市场多月低迷,投资者信心风雨飘摇之际,光大证券如此行事,确实给市场发展和社会秩序带来了诸多不和谐的因素。为了稳定人心,要令其有所承担,未必不合理。但是,与其在没有充分明确法律依据的情况下,下令罚没光大证券5.2亿元巨款,“股民跌倒,国库吃饱”,不如当初由监管部门道义规劝光大证券出资设立特别基金,以“自愿关怀”、“人道主义”之类的名义来补偿(注意并非赔偿)有关投资者、安抚市场,或捐赠给中国证券投资者保护基金。在中国的政治经济环境下,本来要令光大证券答应如此出资,未尝不可行。

六、补论:上海监管部门和交易所的知情与同意意味着什么?

2014年2月8日,该案的主要当事人之一、案发时任光大证券策略投资部总经理的杨剑波不服处罚决定,决定放弃行政复议,将中国证监会告上了北京市第一中级法院。18日,该案被受理。已经离职、被处以终身证券市场、期货市场禁入的杨晓波开始对媒体畅谈当时的情景。其中重要的一项新披露是:8月16日11点半后,中国证监会上海监管局、上海证券交易所、中国金融交易所(股指期货的交易市场)有关人士已经开始与光大证券后来被处罚的几名高级管理人员获得了同步的信息。光大在进行对冲时,他们也是知情的。中国金融交易所稽查部人员的请求是“能不能对冲时注意点,空单不要下得太猛?”

退一步说,即便是上海的监管部门和交易所有关人士的法律不如北京的有关领导来得精通,在处罚时,也不宜对此情节毫无考量。毕竟这是一起前所未有的事件,光大证券的行为绝不是违反了显而易见的法律。其大量的操作行为也是建立在对“监管部门已经认可”这一合理信赖之上的。

此外,本案涉及数额如此之巨、影响如此之大,如果在性质上确属内幕交易,则根据2010年最高检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第35条,本案涉及金额已经是立案追诉最低标准的数百倍,可刑事侦查起诉权的部门却选择了和证监会不同的路径,至今按兵不动,充分说明了该案认识上的复杂性。证监会不能要求当事人超越相当多的法律专业人士的思考水平而对之施加终身禁入这样对专业人士来说最有杀伤力的处罚。

另外一个值得注意的信息是当时光大证券是通过信用交易进行的股票买入,在错误发生后,必须在下一个交易日早上9点提供足够的清算资金72.7亿元。而由于这是软件错误所致,公司当然不曾备有如此巨额的现金。当日光大证券曾四处寻求紧急融资均未果。这意味着如果公司不进行对冲,通过ETF卖出股票的话,将会产生重大交割违约事故,动摇整个证券交易市场的秩序,酿成一场金融风暴也未可知。所以,光大证券的对冲可谓是缓解了一场更大的灾难的快速反应。

详见缪因知:《证券诉讼在中国:适用前景与改进方略》,《北方法学》2012年第1期。

|