|

一、问题、背景与研究进路

宝万之争中,宝能通过资管计划加杠杆是一个备受关注的环节。由于资管计划的资金多来自银行理财,这种做法也被万科举报属于 “通道业务”,因而不具有 “表决权”。〔1〕 这是我国实践中第一次将资管计划这种投融资工具置于金融监管与民商法的交叉视角之下,且由于收购标的为上市公司,资管计划的应用牵涉合同法、信托法、公司法、证券法、基金法、银行法等众多法律门类。由此引发的争议以及立法或监管政策选择,也超越了具体的并购交易而具有普遍的适用意义。

具体来说,资管计划用于并购至少涉及以下四方面的问题: 第一,资管计划背后的资金来源是银行理财资金,它是否可以投资二级市场股票? 这是比较纯粹的金融监管、特别是银行监管问题。第二,资管计划购入的股票是否拥有投票权? 或者,其中的哪类主体 ( 管理人、委托人或劣后级委托人) 拥有投票权? 这个问题涉及资管计划的法律属性,本质上是民商法问题, 同时又受到金融监管、特别是各类穿透规则的影响。第三,资管计划是否与实际控制人构成一致行动人? 或者,计划管理人是否可以代行权利并进而将投票权归于实际控制人,以及进行相关的信息披露。在此存在着公司法与证券监管的交叉适用问题。第四,当资管计划作为并购手段使用时,它给资管计划本身带来哪些风险,是否值得资产管理行业甚至金融监管者给予重视? 这个问题又回到纯粹的金融监管领域。

上述诸问题的核心,则是如何认识资管计划的法律地位。一种代表性的观点认为,资管计划的 “信托

vs 委托”定性是宝能收购能否顺利进行的命门: 资管计划若是 “信托”,则意味着宝能的信息披露不达标; 若是“委托”,则可推导出宝能与各家银行是信贷关系从而不得拥有各家银行的表决权。〔2〕 言下之意,宝能总得有一头踏空,从而导致资管计划所持股份形同虚设, 毫无意义。然而,“信托 vs 委托” 之争是我国资管行业的一个老大难问题,从证券投资基金到银行理财产品,一直争议不断。〔3〕 若资管计划真的陷此泥潭,则不仅可能影响资管行业的自身运作,还会进一步干扰到企业并购、公司治理、证券监管等层面的判断。换言之,“资管计划用于并购” 将不再是一项单纯的融资交易,而变成一系列棘手的法律争执。

从某种意义上说,任何金融业务都体现着市场操作与法律逻辑的融合,而法律逻辑又可分为民商法基础与金融监管两个不同层次,前者主要影响单个金融产品的合同架构,反映市场主体的交易意愿; 后者则针对金融交易可能引发的系统性风险,更关注金融秩序稳定与投资者保 护。〔4〕 并购交易中的资管计划也不例外。资管计划是我国近年来发展势头最猛的新金融工具,企业并购也是当前供给侧改革的重要环节,二者的结合本应体现金融促进实体经济发展的一种特定方式。它是否会受挫于现行法律监管框架,抑或相关法律或监管本身需要转型以适应市场发展的需要,是宝万之争提出的一个尖锐且无法回避的问题。

本文旨在对资管计划的法律定位进行分析,理顺这一领域中市场与监管、民商法与监管规则之间的关系,并进一步探讨资管计划应用于企业并购所引发的特殊问题。下文首先以宝万之争为样本,描述资管计划在并购中的应用。在总结既往 “信托

vs 委托” 之争的局限性后,本文提出以特殊目的载体 ( SPV) 的思路,对资管计划下的一整套合同关系进行定位, 由此可以厘清资管计划的内部关系与外部关系。运用 SPV 分析进路,本文分别处理了资管计划涉入企业并购产生的实际控制人、一致行动人等问题,揭示并购交易中的资管计划自身所遭遇的跨市场风险以及特殊的法律风险,最后探讨监管层面对于以资管计划为代表的投融资工具应采取的立场和对策。

需要说明的是,这样一种以 SPV

为核心的分析框架完全可以容纳资产管理行业 “受人之托、 代人理财”的本质特征,信托制度下最核心的内容———受托人的信义义务 ( fiduciary duty) ,依然贯穿于 SPV

下的委托人群体与受托人群体之间的关系中,尽管在不同的交易模式下,当事人的权利义务需要具体判断。

二、资管计划用于并购的方式与特点———以宝能资管计划为例

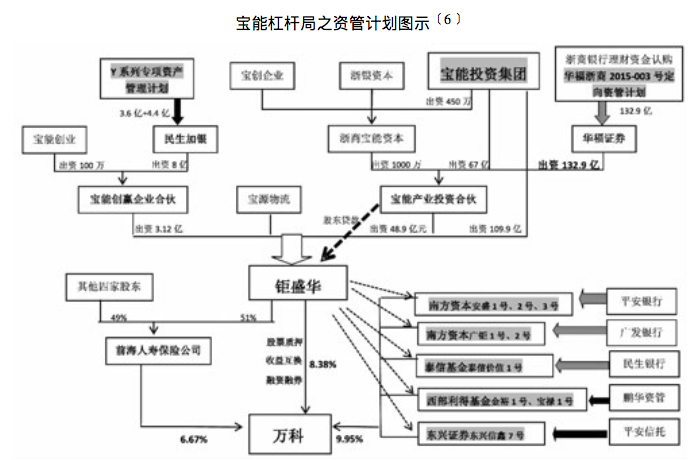

宝能系收购万科股票的杠杆局中运用了三类资管计划: 券商定向资管计划、券商集合资管计划以及基金管理公司或基金子公司一对多专户。其中,部分资管计划向宝能系收购万科的台前主角———深圳市钜盛华股份有限公司 (以下简称钜盛华) 提供股权资金或其他财务资源; 大部分资管计划是钜盛华与银行、信托等资金提供者共同搭建结构化资管计划账户来直接购买万科股票,最终持有近 10% 的万科股票,成为宝能系各种杠杆资金来源中最大的一项。宝能运用各类资管计划加杠杆的过程设计精巧,层层嵌套,将银行、信托、券商、基金、合伙等金融工具资源都网罗进来为其收购万科服务。

(一) 资管计划向钜盛华出资及贷款

钜盛华实收资本 163

亿元,共有四家股东,〔5〕 其中两家有限合伙———深圳市浙商宝能产业投资合伙企业(有限合伙) (简称“宝能产业投资合伙”)、深圳市宝能创赢投资企业(有限合伙) (简称“宝能创赢投资企业”) ———提供了约三分之一的股本。两家合伙的主要资金来源是通过券商资管计划和基金子公司资管计划引入的银行理财资金。此外,宝能产业投资合伙还以 对钜盛华提供股东贷款的方式增强钜盛华的资金实力。

1. 华福证券定向资管计划对接宝能产业投资合伙

2015 年

11 月,宝能投资集团出资 67

亿,同时以钜盛华股权作为质押向华福证券融资 132. 9 亿,另加浙江宝能资本出资 1000 万,合计出资 200

亿成立深圳市浙商宝能产业投资合伙。宝能投资集团和资管计划资金为有限合伙人

(

LP) ,其中前者为劣后级 LP,后者为优先级 LP; 浙江宝能资本为一般合伙人 ( GP) 。

华福证券的 132.

9 亿资金来自于浙商银行,通过发行定向资管计划引入银行理财资金,华福证券只为通道。此外,浙商银行的另一笔理财资金通过信托计划的受益权注资浙银资本,后者则进一步入股作为 GP 的浙江宝能资本。因此,在宝能产业投资合伙中,GP 和 LP 的资金来源都有银行理财的身影。

随后,宝能产业投资合伙将 200 亿资金通过增资、股东借款等形式进入钜盛华,成为钜盛华收购前海人寿股权以及参与九个资管计划的主要资金来源。〔7〕

2. 民生加银资管计划对接宝能创赢投资企业

民生加银

Y 系列专项资管计划由民生加银资产管理有限公司与民生银行私人银行部合作开发,成立于 2013 年

6 月

4 日。其中,专项计划第 7

号出资 3. 6 亿元、专项计划第 20

号出资 4. 4 亿元

( 合计

8 亿元) 共同认购宝能创赢投资企业有限合伙人份额,用于向钜盛华增资,约定收益率 9 % ,

期限三年。〔 8〕

(二) 资管计划作为收购万科股票的主体

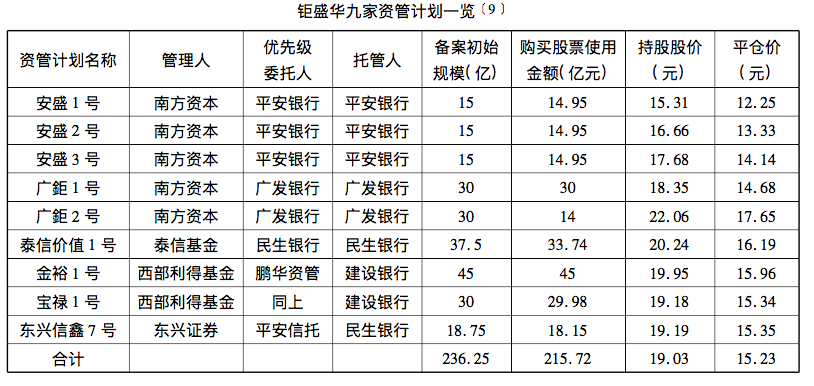

在

2015

年 11 月至

2016

年 7 月间,钜盛华通过九家资管计划 ( 见下表) 在二级市场购买万科股票 1,097,840,107 股,合计占万科总股本的 9. 94% 。

归纳起来,宝能在这个环节对资管计划的使用有以下几个特点:

1. 除一家券商资管外,其余八家均为基金公司和基金子公司的专户资管业务。以往基金和基金子公司专户资管以主动管理类产品为主,通道业务也以银行委外为主,主要配置债券和非标债权,〔10〕 像宝能这样大规模地使用其作二级市场收购工具的尚不多见。

2. 九家资管计划均为分级资管计划或结构化资管计划,由宝能系收购万科的主角———钜盛华作为劣后级委托人,引入银行理财资金做优先级委托人。银行优先级资金与钜盛华劣后级资金的比例约为 2∶ 1。

3. 银行理财资金对接资管计划的方式有多种,既有直接购买资管计划优先级份额,也有借道信托计划、其他基金子公司资管计划等来对接钜盛华资管计划,出现层层套嵌。

(三) 潜在的风险与争议

宝能资管计划首先引发人们质疑的,是银行理财资金通过券商资管计划或者基金子公司资管计划对接有限合伙,经过层层投资关系,最后可能充当了买入万科股票的另外九家资管计划的劣后级资金。

一般来说,银行理财资金风险厌恶程度较高,只愿意投资优先级、获取相对固定的收益。 在宝万之争僵持不下、万科股票价格波动较大的情况下,若银行理财资金真的成为了钜盛华资管计划的劣后级,则会有较大的风险敞口,同时也会给华福证券资管计划带来难以估量的风险及不确定性。2016 年 7 月

27 日,银监会下发 《商业银行理财业务监督管理办法 ( 征求意见稿) 》,要求银行基础类理财业务不能投资非标和权益类资产,综合类银行理财投资非标资产只能对接信托计划而不能对接资管计划。2016 年 6 月

17 日,证监会公布了关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》 的决定,券商定向理财通道业务所需计提的风险资本准备比例将全面提 高。市场普遍认为,这些举措反映了监管层对于银行理财对接资管计划施以严格监管的立场。〔11〕

不过,对宝能资管计划的挑战主要不是从上述银行理财风险的角度,而是从结构化资管计划的角度进行的。结构化资管计划本身复杂的法律关系导致人们在资管计划的法律属性、通道业务、投票权、实际控制人、一致行动人等问题上发生分歧。

三、资管计划的法律属性与传统定性思路的局限

作为一种投融资工具,资管计划被认为与银行理财或信托计划处于同等地位,都是资产管理行业运用的工具或者设计产品的载体,体现着 “受人之托、代人理财” 的共同内涵。然而,基于银行理财定性上 “信托

vs 委托”之争的前车之鉴,这种将资管计划类比于银行理财或信托计划的思路并无助于确定资管计划的法律属性。从本质上说,法律定性是对交易流程或产品结 构从民商法角度进行的一种抽象。因此,我们需要回到资管计划的交易流程本身,才能发现目前的定性方式可能存在的问题。

(一) 资管计划的基本模型

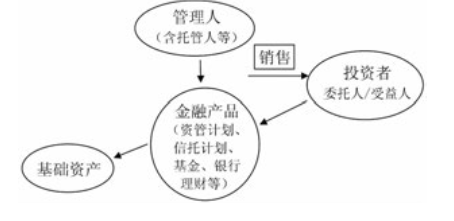

巴曙松博士在近期的一个讲演中,将资管产业链的流程分解为五个维度: 基础资产、资产管理机构、金融产品、销售渠道、投资者。〔12〕 这个五要素法也可以用来在微观层面观察一个资管计划 ( 及其他理财产品) 构成要素,用图示如下:

这种基本模型通常也被理解为是一种信托,因为信托常被通俗地表述为 “受人之托、代人理财”,是财富管理或者资产管理的基本法律工具。从银行理财、信托计划、资管计划到证券投资基金、私募基金等,就 “代客理财”这个最抽象的含义而言,各种金融业务的本质都可以说是一种信托关系。

信托有民事信托、商事信托等不同类型。从法律角度解读上面的信托安排,有三点需要特别注意,因为它们充分体现了资管产品作为商事信托 ( commercial trust) 的特征:〔13〕

第一,委托人与受益人的同一,是自益信托区别于他益信托的重要特点。包括资管计划、 理财产品、基金等内在的商事信托都属于自益信托,即为自己的利益而进行的财产管理。而民事信托 ( 以家庭财富管理或遗产转移为代表) 、慈善信托主要是他益信托,委托人与受益人非同一。

第二,委托人委托资管机构进行理财,第一步的财产转移在形式上表现为 “销售”过程, 即资管机构将设计的金融产品销售给委托人,不存在从委托人到受托人的无偿转移财产,委托人转化为受益人是支付了对价的。正是基于这种 “委托≈销售”的特点,美国信托法专家 Langbein 教授以

“无偿转让与有偿交易之间的区别”作为商事信托与传统民事信托的区别标准, 称商事信托为 “关于讨价还价的买卖交易的信托,与捐赠转移财产相反”。〔14〕

第三,实践中,为了保护委托人 /

受益人的利益,资产管理机构通常又被金融监管者要求区分为投资决策者 (即管理人) 和财产的实际保管人 (托管人) 。更进一步,根据金融产品设计上的特点,还可能出现其他资管专业服务机构,如增信提供者、流动性提供者、评级机构、登记机构等。

(二) 信托的基本特征与我国资产管理实践的背离

信托作为财产转移与管理制度,通常具有三个核心法律要素: 一是信托财产的独立性,与委托人、受托人、受益人的自有财产相区隔,处于任何一方当事人之债权人的追及范围之外; 二是受托人对信托财产的全权管理、运用、处分的权利,委托人和受益人通常都不得介入或干预; 三是信托财产的管理运用的后果 ( 无论盈亏) 由受益人承担,受托人仅为自己的管理服务 收取固定报酬,或者基于激励受托人的考虑而设有部分风险报酬 ( contingent compensation) 。

实践中,我国证券投资基金以及部分私募基金比较符合上述特点,其他资产管理形式都或多或少地在第二个或第三个特征上发生了偏移或扭曲。例如,在一度流行的银行理财业务模式中,银行作为受托人获得剩余权益———以管理费的名义取得 “超额留成”,而理财产品投资者作为委托人 / 受益人则获得固定收益,这就完全背离了信托下的受益人承受全部盈亏、受托人固定取费的收益—风险分配模式,实质上变成一种类存贷关系。〔15〕 即使是号称依据《信托法》操作的信托计划,也由于通道化业务的盛行而导致受托人丧失了自主管理的决策权。〔16〕 券商、基金

(子) 公司的资管计划也没有逃出这个怪圈。 |