|

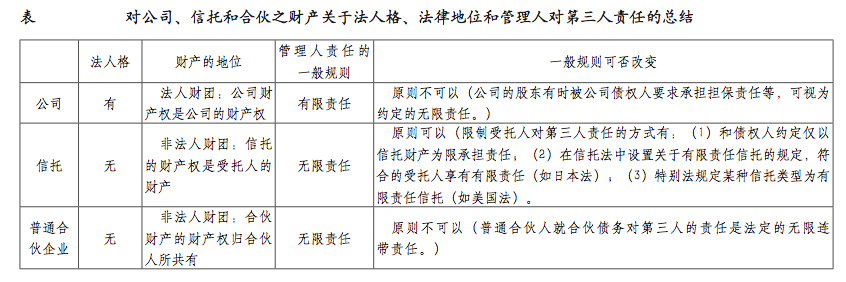

三、承认信托财产法人资格的可能性

(一)承认信托法人格的学说和立法例

现代法律必须为财产寻找自己的主人。如果信托具有法人格,信托财产就成为“信托的财产”,

不需要借重受托人的人格了。探究信托财产主体性的理论和立法之努力一直存在。

日本学者四宫和夫教授提出了“实质的法主体说”。他指出,综合信托法对信托所现实赋予的法 律效果,信托财产除了处于权利客体的地位之外,还可以假定为是独立于受托人个人之外的实质上 的法律主体。〔34〕而且,信托虽然没有类似于公司的组织机构,但是,信托受益人和公司股东,信托

的变更和公司的分立合并,信托的清算和公司的清算等,都存在着很大的类似性。

日本信托法虽在整体上否认信托的法人资格,但是在其第 74 条的确有这样的明确规定 :因第 56 条第 1 项第 1 号所列之事由(受托人任务终止事由)受托人任务终止时,信托财产“视为法人”,更

是体现出来了日本法的实用主义倾向。

其实,在意大利和瑞士,在强制执行债务以及破产等特定目的上,也单独授予信托法人格,这 被称为物化或者实体化(reification)。〔35〕

在英美法上,由于不存在大陆法系意义上的财团法人,对于基金和信托,均可承认其主体资格。 特别是美国,其现代倾向是承认商事信托具有主体资格,显得相对灵活。美国从 19 世纪中期开始利 用信托从事商业,这种信托被称为商业信托(business

trust);在 1988 年特拉华州制定的特拉华商业信托法(Delaware Business Trust Act)认可了商业信托,之后在 2002 年该法的名称和信托的 名称相应地被改为“Delaware Statutory Trust Act”和“statutory trust”,基于该法,不限于过 去的商业信托和麻州信托(Massachusetts Trusts), 还包括广泛的以营利为目的的信托,都被授予 了法律人格〔36〕。这一立场在美国统一州法委员会 2009 年公布的示范法——《统一法定信托实体法》(Uniform Statutory Trust Entity Act)得到集中的体现〔37〕。

(二)信托财产在破产法上的地位

信托债权人期待就信托财产进行清算取得分配是合理的。法律为存在无限责任成员的合伙企业 也提供了破产程序(合伙企业法第 92 条),如果承认有限责任信托〔38〕,为信托财产提供破产程序就 更属必要的。制定了破产程序还可以明确关系人的风险负担,确立信托财产的独立责任财产的地位, 借以促进对信托制度的利用。〔39〕因此,为信托财产制定破产程序是必要的。

即使是不承认信托之主体资格的日本,在其破产法中用第 10 章之二单独规定了“关于信托财产破 产的特则”,承认了信托财产可以破产。在美国的联邦破产法中,也认可了商业信托的破产能力。〔40〕

但是,不能由此说信托已经一般性地取得法律主体地位。无论是英美还是日本的立法或学说, 仍然坚持信托财产不具备法人资格,信托财产必须附着于受托人的人格之上。英、日〔41〕等国的信 托法著作一般主张信托财产没有法律人格 ;美国法的传统观点亦主张信托财产并非独立的实体〔42〕 (entity)。实际上,从信托的基本结构可以看出,若信托财产有独立的法人格,就不需要再将财产名 义置于受托人之下,这会极大冲击传统信托的定义。在日本法上,正因为不承认信托财产的法人格, 受托人因管理信托财产而生债务不能称之为信托债务(虽然为了简便我们都这样表述),而只能称之 为受托人的债务,为了区分受托人为信托而负债务和受托人自身的“真正”债务,日本信托法(2006 年)中使用了“信托财产责任负担债务”的概念来描述我们通常所称的“信托债务”。虽然信托原则 上不具有法人格的原则也存在例外,但是,这些例外都需要法律的特别规定,不能改变各国信托法原则上否认信托具有法人格的基本立场。

四、信托财产独立性和法人格

(一)信托财产具有独立性≠信托财产具有法人格

信托法上的一个重要的规则是信托财产的独立性,学者基于此主张,信托财产的独立性效力体 现出信托财产的主体性,信托财产类似法人财产而具有独立地位。〔43〕略作考察即可得知,中国、日本、 韩国以及台湾地区的信托法都有类似的维护信托财产独立性的规定,但这恰恰证明信托财产不具有 主体性——若具备主体性的话,信托的财产和受托人的财产非常明确是属于不同主体的财产,根本 不需要以专门的条款规定禁止混同、抵销,因为这是不言自明的——例如公司具有法人格,公司法 上就不需要抵销禁止、混同禁止等规则来申明公司财产的独立性。我国信托法强调信托财产的独立 性和责任承担的独立性,但是却不能根据“独立财产 + 独立责任 = 独立法律人格”的教条承认信托 财产的法人资格,原因是什么呢?简单的答案是法律政策的选择问题,但并不具有说服力。

(二)信托财产独立性的相对性

信托财产并不具有完全的独立性。《信托法》所规定的信托财产独立性,主要是强调信托财产独立 于委托人、受益人特别是受托人之财产的独立性〔44〕。但是,受托人的固有财产是否独立于信托财产呢?

有人会认为答案是不言而喻的,但实际上并非如此。信托法确定了信托财产独立于受托人的固有财产, 目的是使信托财产免于受托人个人债权人的追索,隔离于受托人个人破产的风险,这对于信托法而言 是非常重要的。但是并不能反过来说 :信托法也确立了把受托人的固有财产免受信托债权人的追索、 使受托人固有财产隔离于信托财产破产风险的规则。这也是信托受托人地位和公司经理人之地位的不 同之处〔45〕。更准确地说,作为一般规则,信托中固有财产和信托财产之间的风险隔离是单向的。

再从债权人的角度来看这个问题。对于受托人个人(固有财产)的债权人而言,其能强制执行 的只有受托人的固有财产,此时信托财产的独立性起作用(信托法第 16 条等);而对于和信托财产 因交易或者基于其他关系取得债权的信托债权人而言,该权利的责任财产首先是信托财产,但不仅 仅是信托财产——因为该债务形式上的责任人是受托人,此时受托人原则上以固有财产承担信托财 产不足清偿全部债务的风险,因此是一种无限责任。也就是说,信托财产的独立性并不彻底,和公 司法中的经理和董事等能把其个人财产和公司财产不足以支付公司债务的风险隔离开来不同,受托 人的固有财产原则上并不完全隔离于信托财产对第三人的责任。在公司的结构中,因公司具有法人 资格,财产的独立也比较彻底,因此经理人和公司之间的责任隔离是双向的、明确的。但是在信托 的结构中,信托财产按通说不具备法人资格,财产的独立性贯彻的并不彻底。为了信托财产的安全性,信托法的规则确认了信托财产独立于受托人个人的破产风险,但是反过来看,受托人在和第三人交 易的时候,第三人有时并无从完全清晰辨别信托财产和固有财产之间的界限,信托法确定受托人对 信托债务的个人责任,就把通过约定限制对第三人个人责任以及对信托财产进行公示的义务更清晰 的分配给了受托人,受托人虽然有权就其偿还信托债务可以向信托财产求偿,但是信托财产不足以 偿债的风险仍然在受托人处 ;而和公司经理人处于类似法律地位的受托人欲避免自己的无限责任和 风险,应在交易时通过和第三人约定加以解决。信托财产仅具有相对的独立性和受托人对信托关系 之外的第三人的个人责任在逻辑上是具有一致性的。此点正是信托和公司的不同之处,是体现信托 制度灵活性的一个例证。

也有观点认为,授予信托法人资格可能让信托财产取得权利主体的资格,使其具备起诉和被诉 的功能,在程序上更为便利。从商业信托(business trust)的角度看承认信托的主体地位或有一定 的说服力,〔46〕但是,是否授予诉讼主体资格和是否授予法人资格是不同的问题,例如合伙和其他非

法人团体,被授予了诉讼主体的资格,但是没有法律主体资格。〔47〕本文认为,不能一般性地承认信 托财产的主体性。

(三)信托原则上不具有法人格的论证

信托作为一种灵活的制度,在最初产生之时比较仰赖受托人的信用 ;即使是在现代社会,若承认 信托财产的法人属性的话,则没有办法利用受托人本身的这种信用。我国信托法和日本信托法等的 备用性规则(default rule)都确立了这样的原则 :没有约定或者关于有限责任信托的法律规定之时, 作为原则,受托人是信托财产之债权人的债务人,要承担个人责任。受托人的固有财产可能被信托财 产的债权人强制执行,这对信托财产的债权人是一个保障。在理论上,信托的受托人为管理信托事务 承担无限责任。这样就保留了把受托人的信用引入信托结构中的可能性 ;特别是在受托人既有能力又 有动机对信托债权人采取机会主义行为的话,受托人个人责任可以作为一种合理的威慑机制。〔48〕

如果一般性地承认信托财产的主体地位,则信托和公司(法人)制度就逐渐趋同,信托制度也 就丧失了其自身的优势。把信托财产不具有法人资格和受托人个人责任作为法律的备用性规则,当 事人基于自己的需要可以做出约定,比如,受托人可以在合同中约定仅以信托财产为限对和信托交 易的第三人承担责任,可以约定自己仅承担类似代理人的职责,约定由信托财产独立承担责任 ;甚

至在商业信托的领域通过立法的方式承认某些商业信托的结构具有法人资格,前者是把在普通信托 法的领域做出约定的义务施加给了一般而言处于优势地位的受托人,具有一定的合理性〔49〕。

信托可被用于各种用途,现有信托结构的价值是其面对新的经济和社会环境的便利性和适应性。 可以试想在现实中若以信托财产为主体,成为“财团法人”,会遇到什么问题呢?授予其法人资格会使信托的结构复杂化,信托也还需要通过代理人(受托人)行使其积极权能,除了权限范围问题, 调整信托、受托人和第三人之间关系的代理规则会非常复杂。一般认为,即使信托有了独立的法人 资格,受托人仍然还要对受益人以及信托本身承担忠实义务,正如公司法中的情形一样,可以预见 会产生非常复杂的利益冲突问题。〔50〕所以,仍应将信托理解为一种在委托人、受托人和受益人之间

创造法律关系、特别是信义关系的机制 ;还是要把承认信托财产的独立性和承认信托财产的法人格 区别开来。〔51〕因此,我国信托法仍不应直接承认信托财产的主体性。

五、信托财产和无权利能力财团

“财团”的概念特指一组概括财产,这组财产有时可以取得法人资格,此即为大陆法系的财团法 人和社团法人(财团法人的人格是以财产为中心的似无争议 ;在社团法人中的财产和成员一起共同 构成其法人人格);该组财产亦可能无法取得法人资格,此时的财产可以称之为“无权利能力财团”,

其典型例即合伙企业财产和一般意义上的信托财产。合伙企业财产等“无权利能力社团”的财产,

并非其构成者或其代表者的财产,因其实质上属于社团的财产,故社团的构成者或代表者的债权人 均不得追及无权利能力社团的财产。在日本,其下级法院有裁决指出,即使社团财产登记在其代表 者之名下,亦不允许代表者个人的债权人执行〔52〕。社团财产的独立性问题似可通过类推适用信托法 理得到某种程度的解决,但根据日本信托法,能进行登记注册的财产,非经登记注册,不能排除受 托人个人债权人的强制执行 ( 日本信托法第 14 条 ),我国《信托法》第 10 条也有类似的规定,这一 点带来问题。但是,若考虑财产的实质关系,即使不满足信托构成要件或者对抗要件,用信托法理 对相关关系人进行保护的“作为救济法理的信托”的观点是有力的〔53〕。

信托和合伙企业制度虽然有很多重大的差异,但是信托财产的法律地位和合伙财产具有一定的 可类比性。信托和合伙均属于信义关系(fiduciary relationship), 合伙的各个合伙人之间存在相互 代理的关系 ;合伙企业法第二章的第二节和第四节规定了和信托法类似的确保合伙财产的“相对独

立性”的规则,特别是其第 41 条的禁止抵销规则。相比之下,信托财产的独立性比合伙更强,但是这并不意味着信托财产具有主体地位——信托财产虽然可以隔断委托人的债权人、受托人的债权人 和受益人的债权人的追索,但是,我国信托法并没有排除信托财产上负债的债权人对受托人固有财 产的请求权(信托法第 32 条、第 37 条),所以在一般意义上,信托财产不具备法人地位和主体资格, 可以将其理解为“非法人财团”或者“无权利能力财团”。

接受了“双财团理论”之后,受托人的地位也相应得以确定,受托人是信托财产的财产权人 ; 信托财产只是受托人名下的特殊财团,该特殊财团受信托目的之限制。

|