|

“民营银行”是在近年我国放宽民间资本投资金融领域的政策大背景下逐渐升温的话题。2013年7月5日,国务院出台《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,引导“扩大民间资本进入金融业”,并提出“尝试由民间资本发起设立自担剩余风险的民营银行”。2013年11月,中国银监会提出推进民营银行试点将坚持五大原则,即“纯民资发起、自愿承担风险、承诺股东接受监管、实行有限牌照、订立生前遗嘱”。12014年9月,五家新设民营银行获批筹建,各筹建银行均应监管机关要求,在发起协议或章程中作出股东承担银行剩余风险的承诺,2这是在其他类型银行章程中没有的。2015年6月22日,银监会《关于促进民营银行发展的指导意见》出台,明确提出借鉴试点经验,有承担剩余风险的制度安排是民间资本发起设立民营银行的五项原则之一。2015年6月25日,浙江网商银行正式开业,至此,2014年获批筹建的温州民商银行、前海微众银行、天津金城银行、上海华瑞银行、浙江网商银行五家民营银行全部开业。

在民营银行的成立和运营中,其股东自担剩余风险的金融实践已成事实,但是我国商业银行法尚没有对股东自担剩余风险进行周全细致的制度设计,法学界也没有对这一问题进行深入全面的理论解读。针对这一金融实践,如何在现有银行业法律规范中定性和定位,如何运用法律制度加以规范,如何与其他制度衔接,如何保障监管的对接?这些问题的解答,对于民营银行发挥服务实体经济作用,促进金融综合改革的深化和发展非常重要,有必要深入研究。

一、“自担剩余风险”金融实践与“加重责任”学理概念的对应性

商业银行股东“加重责任”(Enhanced Obligation)来自学者对金融控股公司法律制度的总结。这一术语最早出现于豪厄尔·杰克逊(HowelE.Jackson)发表于1994年的一篇论文中,其研究指向美国20世纪八九十年代,美联储和联邦存款保险公司要求金融控股公司在其附属银行出现资本不足时,向附属银行注资或者担保等的监管制度。3实际上,对债权人突破股东有限责任,越过公司资产向股东追索的研究历史更为久远,早期如20世纪20年代有学者讨论揭开公司面纱在合同案件和侵权案件中适用的差异;4再如允许债权人越过公司资产向股东资产追索的条件通常为欺诈和虚假陈述5等。而在金融领域,探讨股东无过错的情况下,越过公司由股东承担所投资银行的法律责任的解释和建构,自20世纪80、90年代美国银行业危机之后方才兴起。在豪厄尔·杰克逊之后,陆续有学者从制度必要性、功能、内容等方面展开讨论。美国学者对股东加重责任的制度功能形成了一定的共识,普遍认为这一制度可以控制道德风险,解决私人银行经营成本由存款保险基金或纳税人承担的问题。如有学者认为,大多数银行控股公司存在固有结构缺陷,即当一个控股公司有多个附属银行时,控股公司与附属银行之间互动的多个经营要素都将增加监管的复杂程度,一旦附属银行经营失败,股东有限责任使控股公司的决策和行动成本仅控制在投资范围内,更多的成本被分摊进保险基金,这样就会产生银行股东或经营者的道德风险。美联储、联邦存款保险公司等监管机构采取的实力来源原则(SourceofStrength)、资本维持承诺(CapitalMaintenanceCommitments)以及立即矫正措施(PromptCorectiveAction)等监管措施,都超出股东有限责任范畴,解决了以公共资金或存款保险资金承担银行经营风险成本的问题。6世纪之交,美国通过系列成文立法固定了上述监管制度。在美国制度示范下,一些国家和地区采纳相似法律规定。2008年次贷危机后,在美国政府投入巨额财政资金救助问题金融机构的背景下,以实力来源为制度表征的商业银行股东加重责任问题,引发新一轮的热议。有学者提出“责任控股公司”的概念,指出对银行失败的财政救助使私人成本转嫁为社会公共成本,使本应由私人银行股东及其经营者承担的损失转而由纳税人承担,故在特殊情况下,出于控制道德风险以及维护市场公平的考虑,银行控股公司应超出有限责任之外承担加重责任。7有学者观察次贷危机期间对危机银行的多种救助途径和结果,发现实力来源原则对于缓解银行危机状态起到一定作用,对近年在银行规制和监管领域的改革提供了经验主义支持,提出了引入逆周期资本缓冲的监管措施、以实力来源原则为核心对银行集团进行更全面的监管等改革措施。8

在我国,自2003年开始陆续有学者进行这一领域研究,早期研究大多集中于针对金融控股公司的加重责任研究上,且对“加重责任”这一术语形成较为一致的使用惯例,9但没有形成统一的内涵界定,也没有形成对股东加重责任法理属性的共识。如有学者认为金融控股公司加重责任对控股公司施加较重的法律义务,是法人有限责任原则的例外;10也有学者赞同豪厄尔·杰克逊的观点,认为加重责任制度表明金融监管制度的急剧转变和对传统有限责任制度的突破,是对传统有限责任制度的背离而转向在金融业中对金融控股公司实行无限责任制度(或至少是非有限责任制度);11还有学者认为金融控股公司加重责任制度体现民法的公平、诚实信用和禁止权利滥用,在特定情形下,把子公司视为母公司的代理人并由母公司承担子公司行为所产生责任的“准代理”理论,是金融控股公司加重责任制度的法理基础。12自2013年国务院提出民营银行股东自担剩余风险的政策后,有学者提出尝试以股东加重责任解决这一政策的法制化问题,13但没有引起学界更为广泛的深入讨论。从现有成果看,在先研究除尚未对加重责任的法理性质和法理基础达成共识外,还对商业银行股东加重责任的正当性缺乏深入的法理解释和论证;更重要的是,现有成果并没有立足于商业银行类公司权责结构的特殊性,检视传统商法和有限责任制度能否适应现代银行交易关系的调整、能否有效可靠地控制金融复杂风险,故而对股东加重责任的法理探究始终未及要害。本文希望厘清商业银行运作实际及风险控制需求与现行商法和公司法的调整错配,以此出发阐释股东加重责任的法理基础和现实意义,深化对商业银行股东加重责任的法理解释,使加重责任的制度意义更为明确,并细化其制度构造,以其开启一个更具有立法借鉴意义的研究进路。

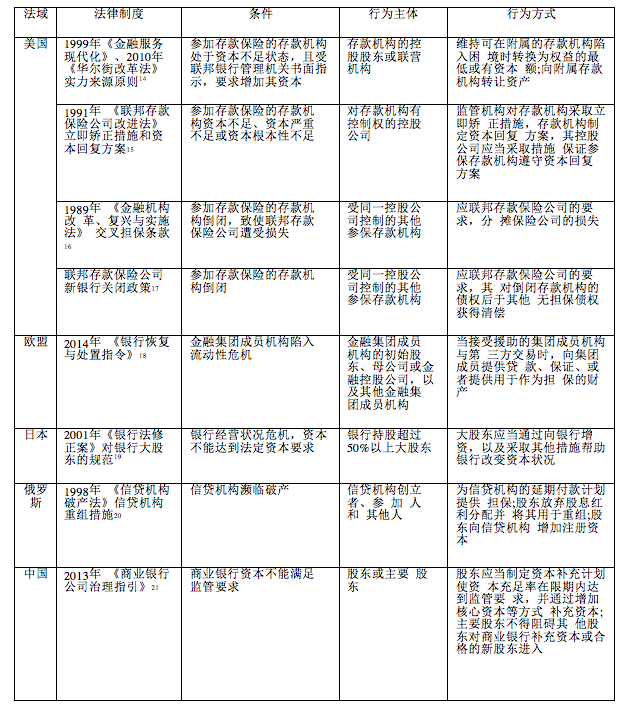

从“加重责任”的外延表现概括其内涵要素,构建其内涵体系,有利于把握加重责任的实质内涵。已经在法律中规定商业银行股东加重责任的典型立法先例如下表:

现有资料表明,当前,并不是所有国家和地区都制定了银行股东加重责任法律制度。美国、欧盟、日本、俄罗斯等已通过法律构建了银行股东加重责任法律制度。其中,欧盟于2014年颁布《银行恢复与处置指令》,提出金融集团金融救助制度,其后欧盟各成员国均应对其加以适用。作为欧盟成员国的德国,此前已在《银行法》、《信贷机构重整法案》中规定,当信贷机构资本不足时,监管机关有权要求其制订持续恢复自有资金的重整计划。22

概括表中各国法律制度规定,可以发现加重责任应当包括的内涵要素有主体要素、条件要素、行为要素和属性要素。构建加重责任的规范体系,应当考虑这些内涵要素的内容。

从主体要素看,加重责任的承担主体各国规定并不一致,如美国规定为控股公司,同时对达到何种持股比例可被视为控股公司作了具体规定;23日本直接规定承担加重责任的股东持股标准;俄罗斯的主体较为宽泛,其中包括发起人股东和其他股东;我国并未对股东持股比例作出明确规定。从概念内涵界定抽象性的角度考虑,将加重责任的主体界定为商业银行持股达到一定比例的股东较为合适,能够涵摄各种主体制度。另外,美国的交叉担保和新银行关闭政策两项制度,最终也使金融控股公司承担加重责任。前者为若参加存款保险的存款机构倒闭,致使联邦存款保险公司遭受损失,则与其共同受同一个控股公司控制的其他参保存款机构,应当分担联邦存款保险公司的损失。后者为参加存款保险的存款机构如果对将要倒闭的另一参保机构享有债权,同时这两家参保存款机构共同受同一个控股公司控制,则应联邦存款保险公司的要求,这一债权应当后于其他无担保债权得到清偿。在这两项制度中,虽然加重责任的直接承担主体是与危机银行同属一个控股公司的其他子公司,但由于子公司参与分担风险,限制了其控股公司从子公司获取利益和进行资源支配的权力,因此这两项制度通过间接途径最终导致控股公司承担加重责任。从条件要素看,可以概括为两类,即商业银行达到资本不足或濒临破产时,法律有规定或监管机构要求银行控股公司承担加重责任;从行为要素看,表现为股东采取对商业银行额外的注资、担保、分担损失等措施,这些措施能够帮助银行恢复资本稳定状态或分担风险,可归结为对银行的救助;从属性要素看,股东承担加重责任是其超出传统股东有限责任原则下的股东义务而额外承担的法律负担,其属性应界定为基于商业银行股东身份而对商业银行承担的救助义务,虽名为加重责任,却并非作为股东违法后果的法律责任。

综上,商业银行股东加重责任的内涵应界定为,依法律规定或监管机构要求,在商业银行资本不足或濒临破产时,其持股达到一定比例的股东,承担的采取各种措施救助商业银行的法律义务。

2013年7月5日,国务院出台《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》之后,银监会对国务院文件中“尝试由民间资本发起设立自担剩余风险的民营银行”的这一提法作出了解读:“尝试由民间资本发起设立自担剩余风险的民营金融机构,之所以强调投资者要自担剩余风险,主要是为了防范道德风险,防止金融机构经营失败的风险外溢。这即符合投资收益和风险承担相一致的市场原则,也避免在金融机构市场退出机制还不健全的情况下,出现风险处置真空,或者演化成依赖国家信用提供隐性担保。关于具体的探索方向,可以考虑通过有关制度安排,确保主发起人拥有承担金融机构经营失败风险的能力,同时对此类金融机构的负债业务进行分类管理,有效地控制风险敞口。”24

银监会认为,民营银行股东“自担剩余风险”是一种“资本所有者承担风险损失的市场约束机制”,25民营金融机构自担剩余风险的要义在于发起人承诺风险兜底,避免经营失败损害存款人、债权人和纳税人利益。从银监会的解释看,民营银行股东“自担剩余风险”,其主体为民营银行股东;其实现条件是当民营银行经营失败,面临损害存款人或债权人利益之时;其行为表现为银行发起人股东承担银行风险,维持银行资本安全,恢复银行资本稳定状态;其目的为,通过银行股东化解风险,避免造成存款人或债权人权益损害,或者避免依赖国有资产救助导致纳税人利益损害;而银行股东对银行自担剩余风险,超出了传统的股东有限责任的边界。

银监会除作出上述解释外,在2013年7月《商业银行公司治理指引》第11条还规定,当商业银行资本不能满足监管要求时,股东应当制定资本补充计划使资本充足率在限期内达到监管要求,并通过增加核心资本等方式补充资本,主要股东不得阻碍其他股东对商业银行补充资本或合格的新股东进入。根据这一条,当出现银行资本不能满足监管要求条件时,以商业银行股东作为主体,其行为表现主要为自行向银行增加注册资本、或不阻碍他人向银行增资,来帮助商业银行恢复正常资本状态。

2014年获批筹建的五家民营银行中,均应监管机关要求在发起人协议中进行了股东自担剩余风险的制度安排。26从这些协议的约定内容看,承担银行经营风险的主体是持股5%以上并签署《主发起人风险自担机制的相关承诺》的发起人;条件是当资本不足或经营失败陷入危机状态之时;行为表现是注资、放弃优先认股权、在流动性救助、不良资产处置、资产重组、小额储蓄存款兑付等方面提供支持以及剩余风险赔付保证等。

综合以上分析,从政策意图、现有法律规定以及金融实践看,民营银行“自担剩余风险”的内涵要义与商业银行股东“加重责任”的内涵,从主体要素、条件要素、行为要素和属性要素上都是吻合的,二者具有对应性。实践中民营银行股东“自担剩余风险”的指称和做法,可以用商业银行股东“加重责任”加以学理概括。而中国近年推进的民营银行“自担剩余风险”的监管要求,也正是中国确立商业银行股东“加重责任”法律制度的实践起点。 |