|

三、制度根源:当中国金融遇到英美信托

当中国金融遇到英美信托,相关部门将信托作为一种可以栅栏化的金融牌照业务,设立行政审批,只特许那些经过审批获得信托牌照的机构使用信托制度,而事实上,信托是与公司、合伙等处于同一范畴的商事组织方式之一。作为一种商事组织方式,最大的特征是不同的商事组织方式在功能上可替代的,无法作为一种牌照业务特许某些机构垄断经营。对信托制度的错误理解和错误运用,是企业资产证券化法律结构脆弱性的制度根源,也是我国大资管领域与信托业困境的制度根源。解决之道在于在中国建立一个开放的信托制度,将信托法从金融牌照的束缚中释放出来。

在《信托法》通过不久,2001年国务院办公厅发布《关于〈中华人民共和国信托法〉公布执行后有关问题的通知》,明确规定:“人民银行、证监会分别负责对信托投资公司、证券投资基金管理公司等机构从事营业性信托活动的监督管理。未经人民银行、证监会批准,任何法人机构一律不得以各种形式从事营业性信托活动,任何自然人一律不得以任何名义从事各种形式的营业性信托活动。”将信托作为一种金融牌照业务的制度正式确立下来。

(一)正本清源:信托是一种资本组织方式

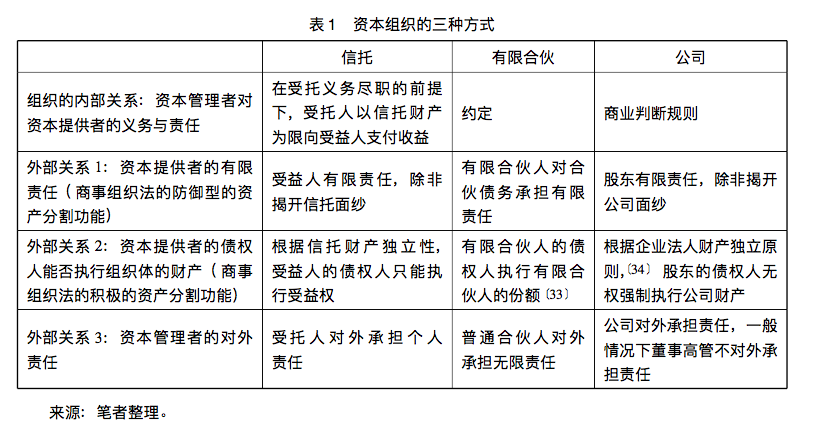

源于英国衡平法的信托制度最本质的东西是什么呢?信托不是与银行业、证券业、保险业同一范畴的概念,而是一种资本组织方式,在商业领域隶属于商事组织法。与合伙企业、公司制度一样,信托是物质资本和人力资本的组织方式。信托法是为相关资本的组织体提供一套默认的规则,便于不同资本组织在一起去从事商业,并在商事组织、商事组织的所有者和各相关方的外部债权人之间分配商业风险。〔31〕

可以从三个维度来观察信托、合伙、公司等商事组织的不同特性:资金提供方(物质资本提供者)、资金管理人(人力资本提供者)和债权人。资金提供方在信托的地位是委托人和受益人,在有限合伙的地位是有限合伙人,在公司的组织方式下是股东;资金管理者在信托的地位是受托人,在有限合伙的地位是无限合伙人,在公司组织中是董事和高管等经营管理层。

公司是当今应用最广泛的组织方式。下面从公司和信托的比较来进一步展示信托制度的资本组织方式特性,从中可以发现信托其实与公司在性质和功能上是一致的。在组织的内部关系上,公司管理层对股东承担受信义务,只要尽到受信义务,在商业判断规则的保护下,公司管理层不对公司投资的损失向股东承担责任。信托中的受托人对受益人也承担受信义务,受托人遵循“审慎投资人”规则。组织的外部关系可以进一步从三个角度来区分。第一,在组织的消极的资产分割功能方面,股东对公司债务承担有限责任,除非揭开公司面纱。信托也能做到消极的资产分割,受益人对信托债务不承担责任。第二,在组织的积极资产分割方面,信托和公司基本上的功能是等值的。公司法遵循企业法人财产独立原则,公司的财产属于公司所有,独立于股东的财产,股东的债权人只能执行有关股东的股权,不能执行公司的财产,确保公司法人的成立。信托是通过法律直接规定信托财产的独立性来完成积极的资产分割,受益人的债权人不能执行信托财产。第三,在组织的外部债务方面,公司的债务由公司承担,公司的管理者一般不对外负担公司的债务。这一点信托区别于公司。信托受托人对信托事务的债务,承担个人无限责任。〔32〕信托和公司在这一点上的差别不影响信托的资本组织方式的本质。

(二)信托作为一种组织方式无法被垄断

信托的本质是资本组织方式,信托法是组织法的一部分。那么,商事组织法的特征是功能可替代性。信托、有限合伙、公司在功能上是可以相互替代的,无法将一种商事组织方式作为一种金融牌照业务和金融垄断业务。如同从来没有机构可以垄断“公司”业务一样,因为公司不是一种业务。当有人说自己是“做公司的”,我们一定会追问“你的公司是做什么业务的”。信托也是如此。因为当有关权力部门只容许特许主体使用某一种组织方式,那么,没有获得特许的主体完全可以采用其他组织方式从事一样的业务。例如,信托在基金投资业广为使用,我国的证券投资基金也是信托结构。私募基金管理机构尽管不能运用信托制度,但是完全可以用有限合伙来运作基金,功能上是一样的。

大资管的兴起表明无法将一种资本组织方式作为牌照业务,界定为排他性的金融专营业务。信托是资产管理行业的标准组织方式,受托人“忠人之事,代客理财”,信托法为受托人、委托人、受益人提供了一套富有效率的默认规范。然而,资产管理业务不运用信托制度也能开展。除了信托公司名正言顺地使用信托制度开展资产管理业务之外,商业银行理财业务、证券公司的资管业务、基金母公司专户、基金子公司、保险资管计划、期货公司资产管理计划、私募基金等七大主体都在从事资产管理业务。由于不能使用信托制度,这七大机构有的使用公司制度、有的使用有限合伙制度、有的使用委托代理合同制度,募集资金、代客理财和从事资产管理业务。

其中比较典型的是商业银行的理财业务。在金融分业监管的体制中,商业银行不能从事信托业务,因此商业银行的客户理财业务一直使用的委托代理制度。2005年银监会颁发的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》开启了商业银行的理财业务,〔35〕明确银行理财中银行与客户之间的关系不是信托关系,而是用委托代理关系来解说商业银行和理财产品购买者之间的法律关系,给银信合作业务带来较大法律风险。面临的一个问题是银行能否用理财资金去设立信托,利用信托公司的通道去突破金融分业监管的限制。在银监会所主张的委托代理关系中,银行是客户的代理人,银行用客户的理财资金去设立资金,而按照委托代理的法律关系下,法律效果直接归属于被代理人,对理财资金进行穿透计算,这相当于是银行的客户通过银行代理人直接购买信托产品。这直接违反了2001至2007年信托产品的购买者不超过200人的禁令。所以,2008年之前,实务律师在为银行理财出具法律意见书时为这个法律问题所困扰。〔36〕直到2008年,银监会颁布《银行与信托公司业务合作指引》,才用规章的办法直接确立银信合作的合规性。这相当于从法律关系上默认银行理财产品的信托性质,只是囿于信托是金融牌照业务,银监会的规章中对银行理财中的银行与客户之间的关系不明确说是信托关系。从实际情况来看,银行理财中的银行与客户关系实际构成信托,银行是信托受托人,以自己的名义去投资,投资的法律效果直接归属于银行,银行将理财资金投资所得收益扣除理财的费用和银行的超额收益之后,按照当初的承诺将理财收益二次分配给客户。其实质为信托关系。

另一个绕过信托的典型是证券公司的客户资产管理业务。证券公司的客户资产管理业务由来已久。2005年左右还集中爆发证券公司代客理财导致无法归还资金的危机,随后是证券公司的清理整顿。〔37〕清理整顿之后,证券公司的资产管理业务一直受到证监会的严格监管。2012年9月证监会废止旧有的规定,密集颁布新版的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司暂行规定》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》等文件,从而在短短数月内证监会系统内形成证券公司、基金管理公司、基金子公司三大证券系的资产管理机构。它们所从事的资产管理计划游走在信托和委托代理之间的灰色地带。其中,可以设立资管计划的基金子公司被业界称为“小信托”。这些机构虽然不能从事信托业务,但是它们都绕过信托,利用其他类型的资本组织方式,甚至采用最简便的委托代理合同,从事资产管理业务,形成与信托公司的竞争态势。持有信托牌照的信托公司人员抱怨“有牌照的干不过没牌照的”。〔38〕这背后的道理就是信托作为一种组织方式可以低成本地被其他组织方式在功能上所替代,无法被垄断。

(三)信托成为金融牌照业务的负面效应

第一,信托成为金融牌照业务是我国信托公司的业务困局的成因。信托公司的牌照业务是信托业,然而,信托业的具体内容却模糊不清。中国的信托业历经六次大的整顿,在二十世纪八十年代和九十年代将信托公司的银行业务和证券业务剥离之后,2001年中国人民银行将信托公司的主营业务界定为资金信托。有两层涵义,一为信托业是以货币、资金为经营对象的。二为信托业是用信托的方式来吸收资金和运营资金。这就是历经二十多年的探索之后,我国金融监管部门所理解的信托业的涵义。仔细推敲,信托公司的资金信托和商业银行吸收存款发放贷款的商业模式和盈利模式是一致的。商业银行吸收存款发放贷款,赚取其中的利差。信托公司通过信托来吸收资金再发放贷款或者做其他投资业务,赚取其中的收益率差异。我们将信托业界定为资金信托,而资金信托不是一个独立的商业模式,本质还是商业银行业务。这也是为什么我国将商业银行的审慎监管制度适用于信托公司的原因。所以我国目前的六十八家信托公司虽然已经获得与银行、证券、保险相提并论的金融牌照,然而,资金信托不是一个主业。因此我国的信托公司一直找不到主业。当信托公司津津乐道于自己的投融资范围横跨贷款、货币市场、资本市场和实体经济的全口径时,恰恰是这个行业的悲剧所在。信托公司获得的信托牌照不能成为它的核心竞争力。当信托公司向实体经济贷款时,信托公司的贷款对象往往是商业银行不愿意贷款的对象;当信托公司募集资金去投资证券市场的时候,竞争不过专业的证券投资基金;当信托公司去做私募股权投资时,竞争不过有限合伙型的私募基金。为了生存和发展,信托公司游走在灰色地带,成为金融风险的集聚区域。信托是一种资本组织方式,不是业务,这是信托公司风险屡次爆发、屡次被整顿的根本所在。正如有学者指出的,“信托业与其他金融业———例如银行业———的本质区别不在于所经营的业务本身,而是在于其业务建立的方式。事实上,信托业在金融领域的业务范围不是从事商业银行业务,就是从事投资银行业务。不同的金融业务因其性质、风险、收益等不同需要采取不同的管理规则。只要是依信托方式设立,除了吸收居民存款这一商业银行所特有的创造的货币的业务外,信托公司可以经营银行的其他各种业务,包括商业银行业务与投资银行业务。”〔39〕

第二,信托成为金融牌照业务阻碍民事信托的发展。民事信托持续的时间比较长,往往跨越家族的三代,而且民事信托的假定是委托人去世或者处于痴呆状态。民事信托业务的基础是信任。一个国家的社会信任度越高,民事信托会越发达。委托人的信任是受托人赖以存续的根本。从委托人的角度来讲,委托人在选择受托人时主要选择委托人所高度信任的人作为家族财产信托的受托人,管理委托人的家族财产。信任是决定委托人选择的主要因素。而在我国,信托成为金融牌照业务,这限定了委托人对受托人的自由选择范围,委托人只能在六十八家信托公司中选择受托人,而委托人所信任的受托人往往不在这个范围内,家族信托难以设立。其实,在不涉及金融的民事领域,只要是委托人所信任的人,都可以作为受托人,并以受托为营业,因为只有作为自己的营业和专业,才能更专业地处理信托事务,更好地服务于委托人,获得委托人的进一步信任。StephenTensmeryer在一篇论文的开篇叙述了一个真实的故事。河北省王女士的女儿是残疾人,王女士年事已高,担忧去世之后没有人照顾女儿。王女士找到了中国人民大学的残疾人法律诊所。法律诊所的几位学生经过认真的研究,认为英美式的民事信托是最适合王女士的需求:委托人去世之后由受托人管理财产并将财产收益分配给委托人的女儿。当王女士再进一步向专业律师咨询设立信托之事宜时,得到的回答却是否定的。设立这样一个信托,面临巨大的法律不确定性。王女士不敢将自己毕生积蓄冒风险去设立民事信托。〔40〕民事信托的需求是存在的,信托制度扎根于中国土壤需要将信托从金融牌照的束缚中释放出来。

四、结语:走向开放的中国信托制度

商事组织法是资产证券化法律结构稳固的基础。在修改《公司法》为特殊目的公司提供专门规定之前,信托是资产证券化中的SPV的首选。目前只有信贷资产证券化名正言顺地使用信托工具作为SPV,为财产权信托的结构。银行间市场交易商协会监管的资产支持票据、保监会监管的资产支持专项计划以及其他的非标资产证券化(“私募ABS”)仍在摸索和寻找合适的SPV,游走在信托和委托代理的模糊不定中。信托工具应该服务于广阔的资产证券化市场,不应该与特定的主体或机构捆绑。资产支持专项计划没有信托之名,却在行信托之实。从信托的角度来看,证监会监管的企业资产证券化中的专项计划其实是一个资金信托。资产支持证券的持有者为资金信托的委托人和受益人,专项计划的管理人为受托人,京东白条等基础资产为信托财产。如果重新定性的话,专项计划下的基础资产受信托财产独立性的保护。这样的法律结构才能搭建稳固。

中国证监会的策略是将企业资产证券化中的专项计划所形成的法律关系定性为委托代理,实务流程也是按照委托代理关系来操作。制度根源就在于《信托法》提供的富有效率的资本组织方式———信托制度———被封闭起来了。不容许非持牌机构和民间运用一种优良的资本组织方式和商事组织方式。这是多么的愚蠢,还造成了一系列拧巴的后果。这里有理论上的认识误区,也有我国改革开放时期在引入信托时就将之设定在金融领域的路径依赖的原因。解决之道就是走向开放的信托制度。任何部门和机构无法去垄断一种资本组织方式,因为其他的资本组织方式会替代它,尽管是高成本的。将信托制度从金融牌照的束缚中解放出来,为广大的机构和富有又有需求的民间人士所用,信托制度必将在我国的商业和民间得到广泛的运用,中国资产证券化法律结构中的若干难题将会迎刃而解。

|